這次開箱測試的 USB 充電器 momax GaN 140W 三輸出快速充電器。Techritual.com 這個全新的充電器欄目將為大家進行各類型的充電器測試,希望能夠覆蓋香港有售的大部份充電器,並為大家作出明智的推介。

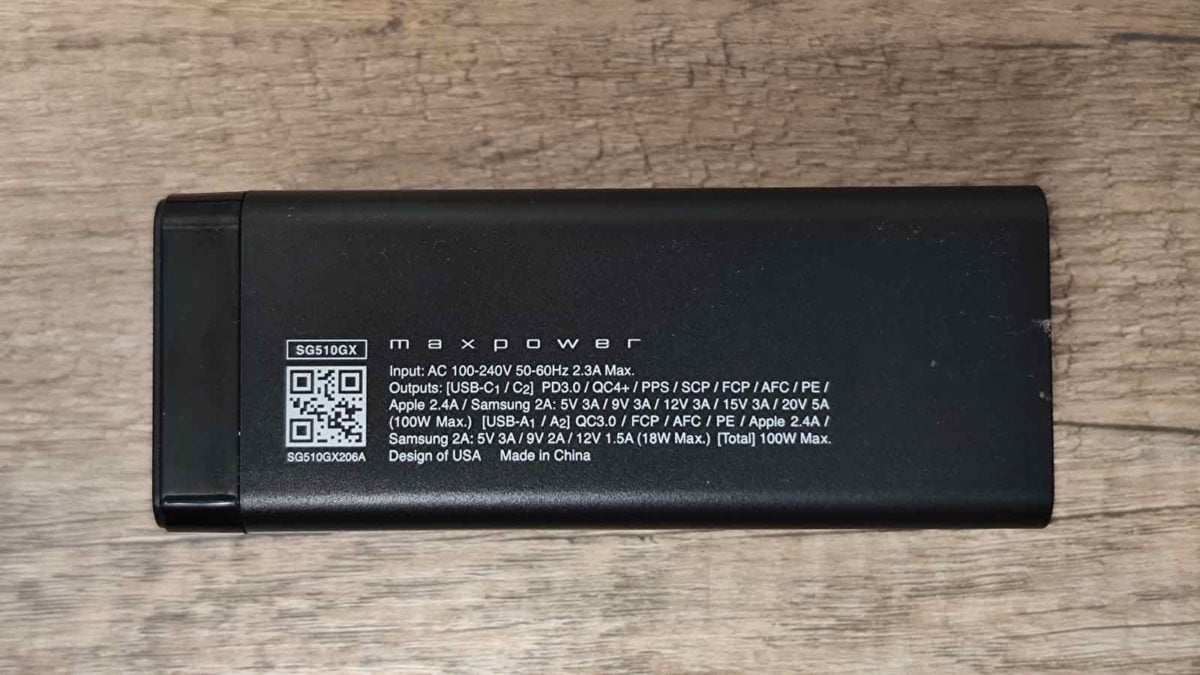

產品規格

品牌:momax

產品名字:GaN 140W 三輸出快速充電器(UM27)

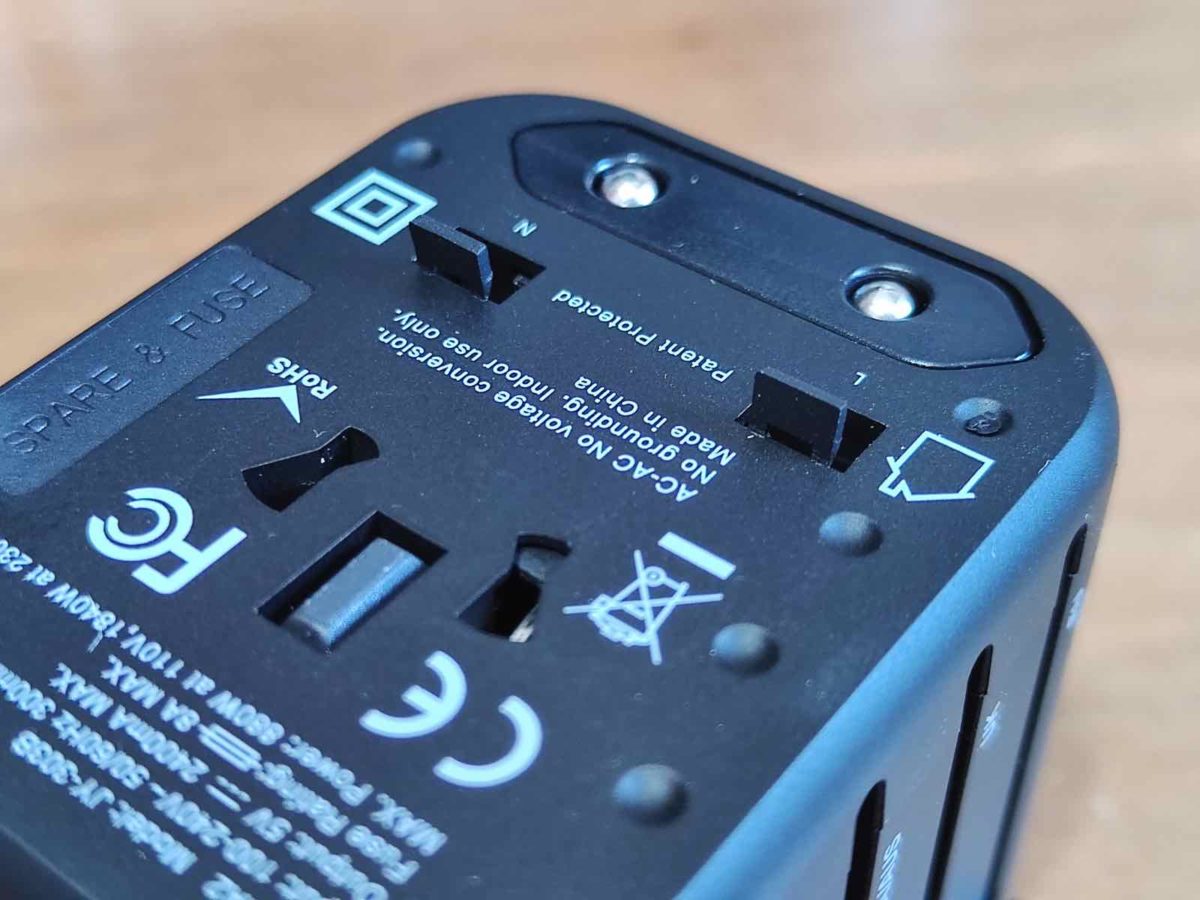

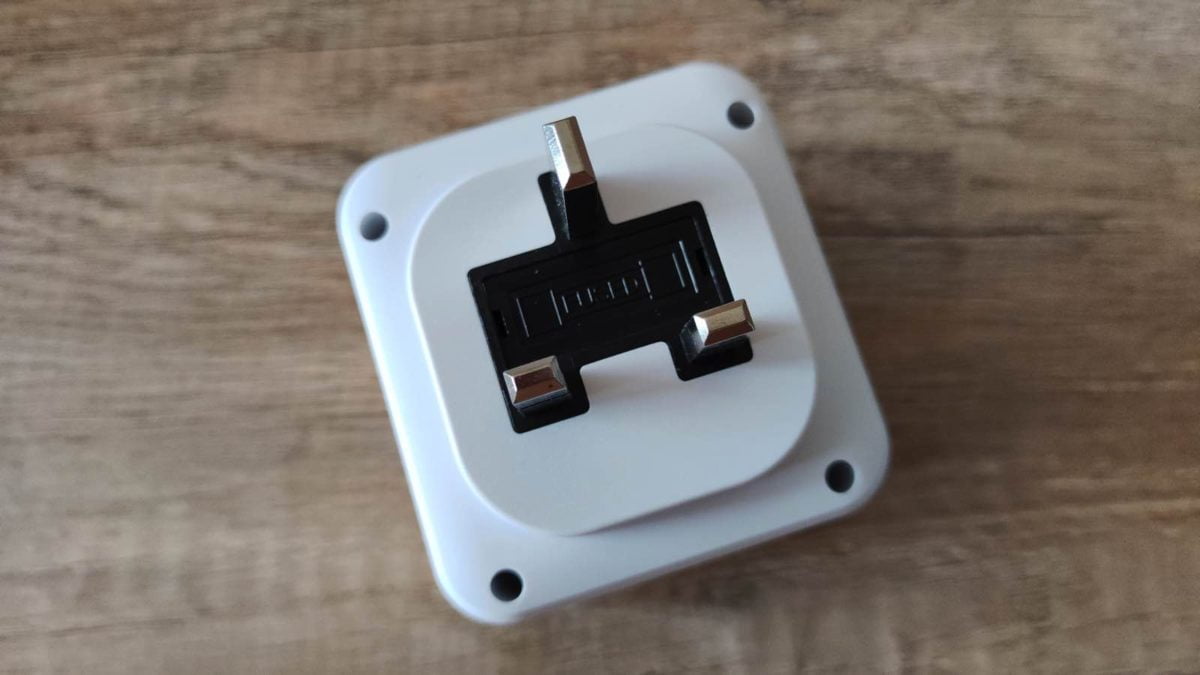

插頭(公):英式 13A

插頭(母):USB-A x 1 / USB Type C x 2

支援充電標準:PD3.1 / QC3.0PPS / SCP / FCP / AFC

單插頭最高輸出:140W

USB-C 最高輸出:100W

USB-A 最高輸出:18W

總輸出:140W

適合使用裝置:MacBook Air / Pro / iPad / iPhone / Android 手機

尺寸:102.6mm x 73mm x 50.8mm

重量:303g

售價:HK$598

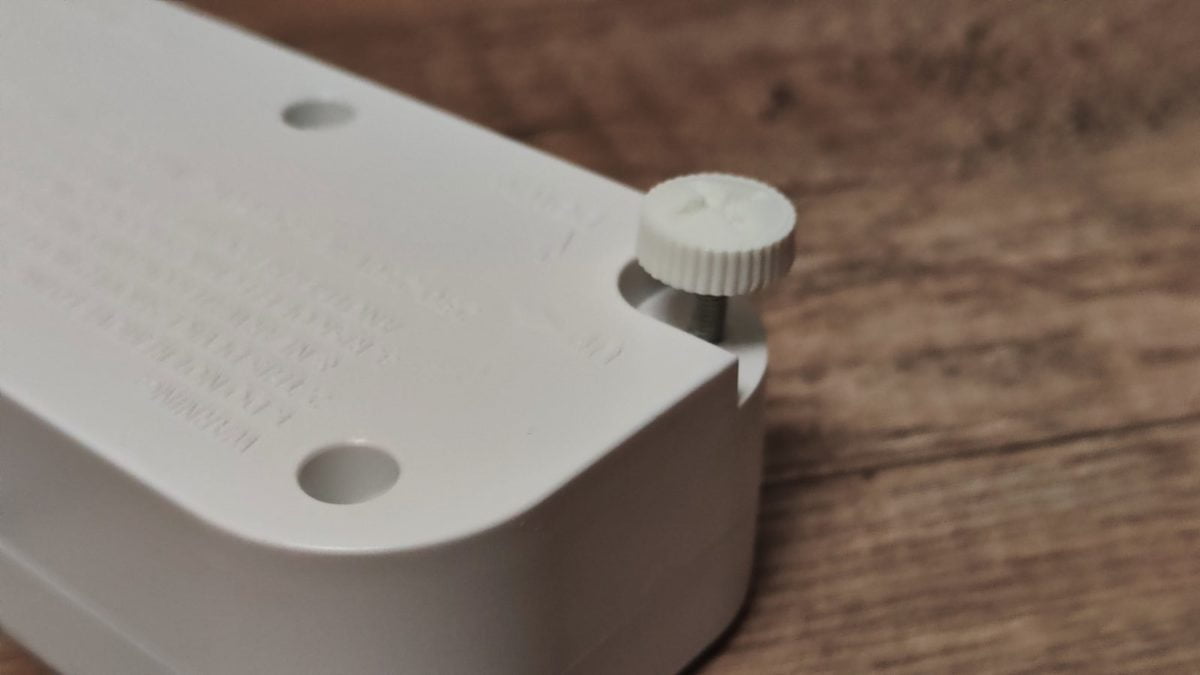

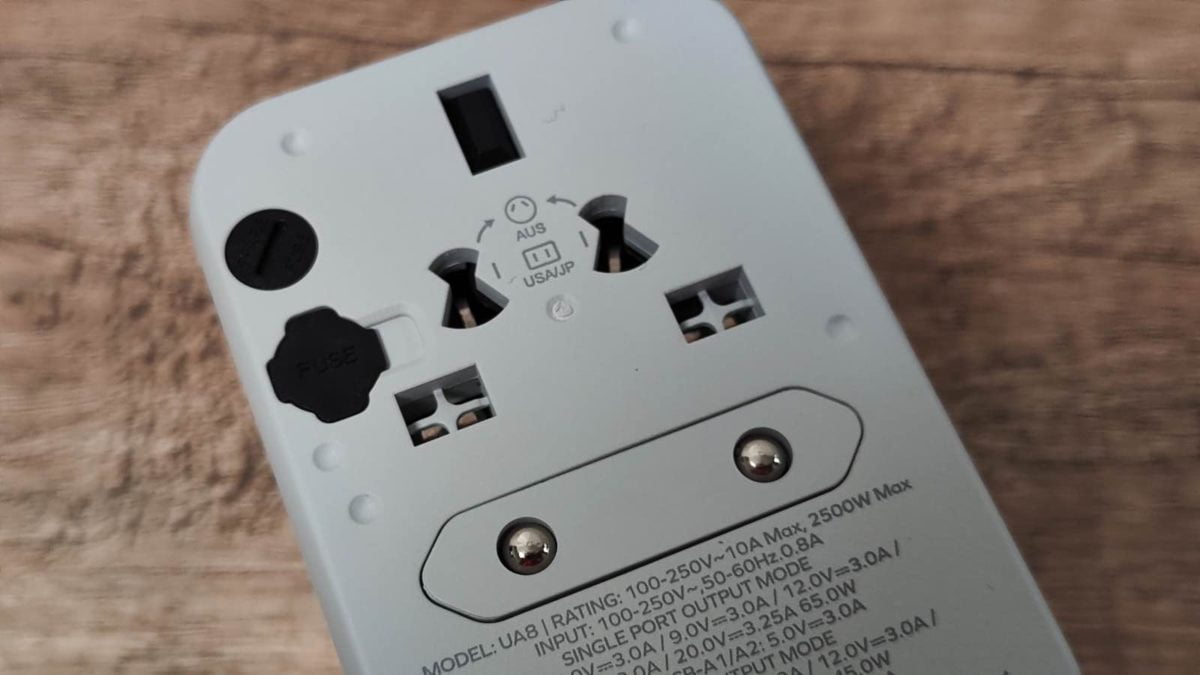

momax GaN 140W 三輸出快速充電器(UM27)採用白色為主軸,長方形設計,大部份為磨砂白色塑膠,四個長方表面中有兩個分別印有 momax 及 QC3.0 / PD3.1 標誌與文字。

作為對比,我們把 momax GaN 100W 四輸出快速充電器(UM22)與 Apple 67W 充電器作對比,可以看到其實際大小感覺不會比 Apple 67W 大小相若。

插頭的位置全部在較窄的表面上,上方為 1 個 USB-A,QC3.0,下方為 3 個 USB Type C,標示支援 PD3.0 PPS。

根據長方表面的印刷,

USB-C(1位)支援:5V 9V 12V 15V 3A / 20V 5A / 28V 5A,最高 140W。

USB-C(2位)支援:5V 9V 12V 15V 3A / 20V 5A,最高 100W

USB-A 則支援:5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A / 20V 1.5A,最高 30W。

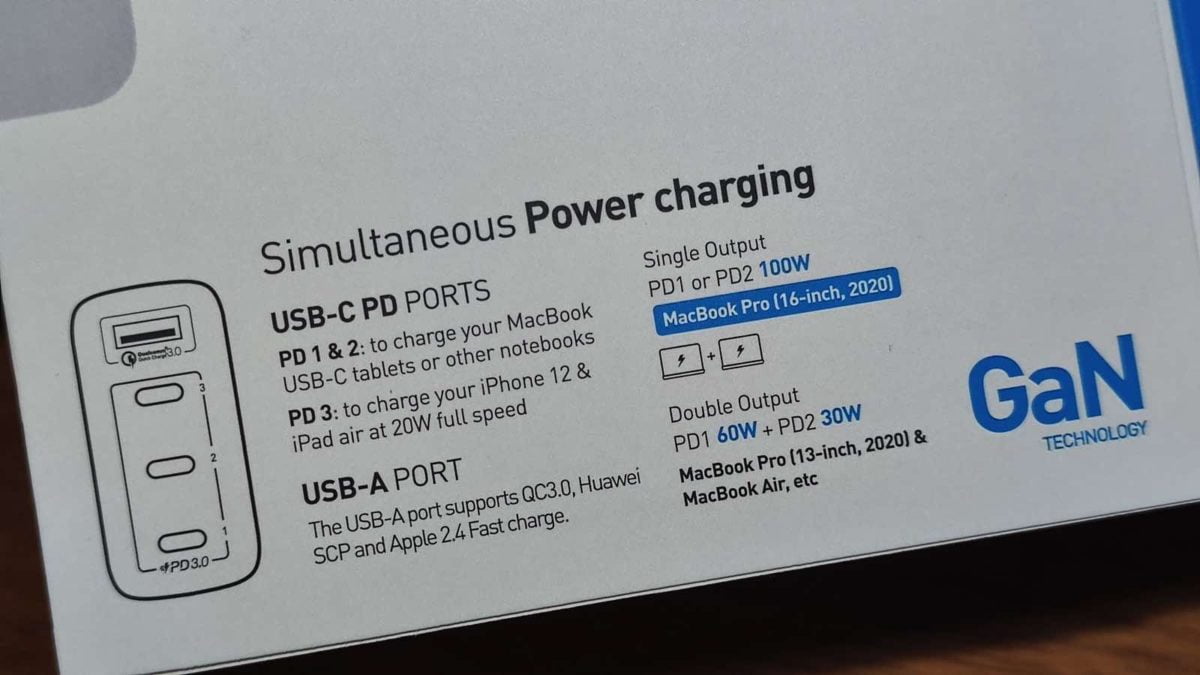

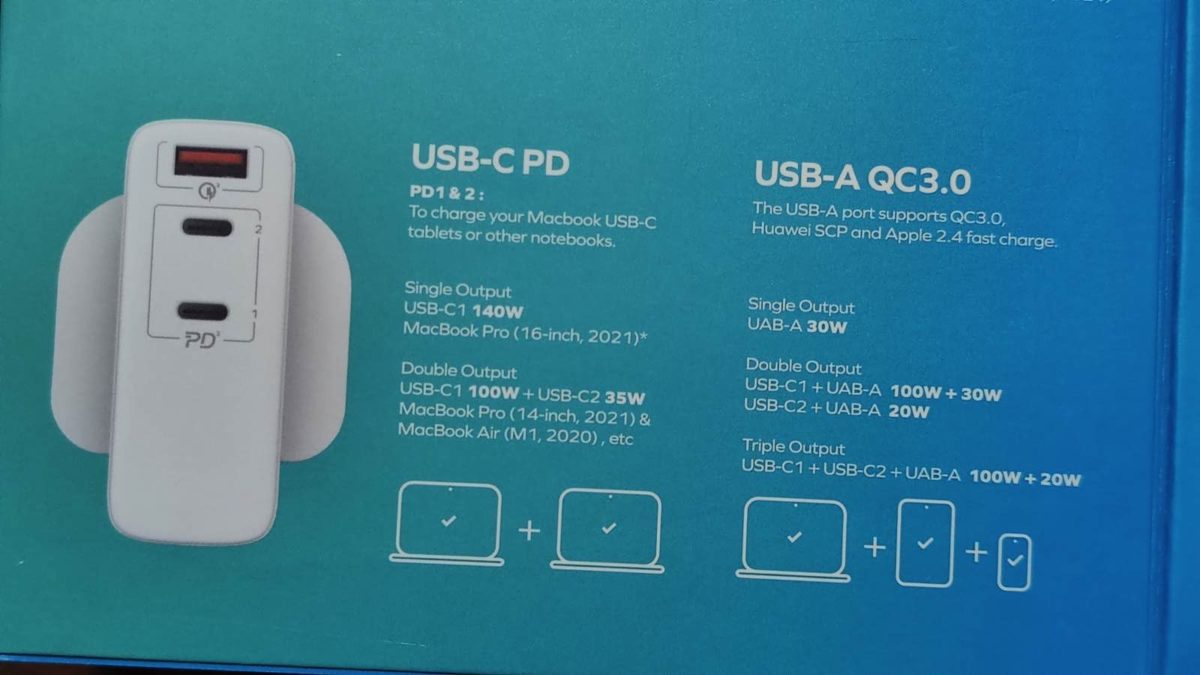

根據包裝盒上的說明,不同插頭使用組合能提供不同的充電速度。當中 USB PD1 單個最高可達 140W,USB PD1 + USB PD2 則最高分別可以有 100W 與 35W。USB-A 最高可達 30W,USB-C PD1 + USB-A 則可達 100W 及 30W,若 USB PD2 + USB-A 則是 20W。若 USB PD1 + USB PD2 + USB-A 則是 100W + 20W。這樣看來,即 USB PD2 與 USB-A 是共享線路。

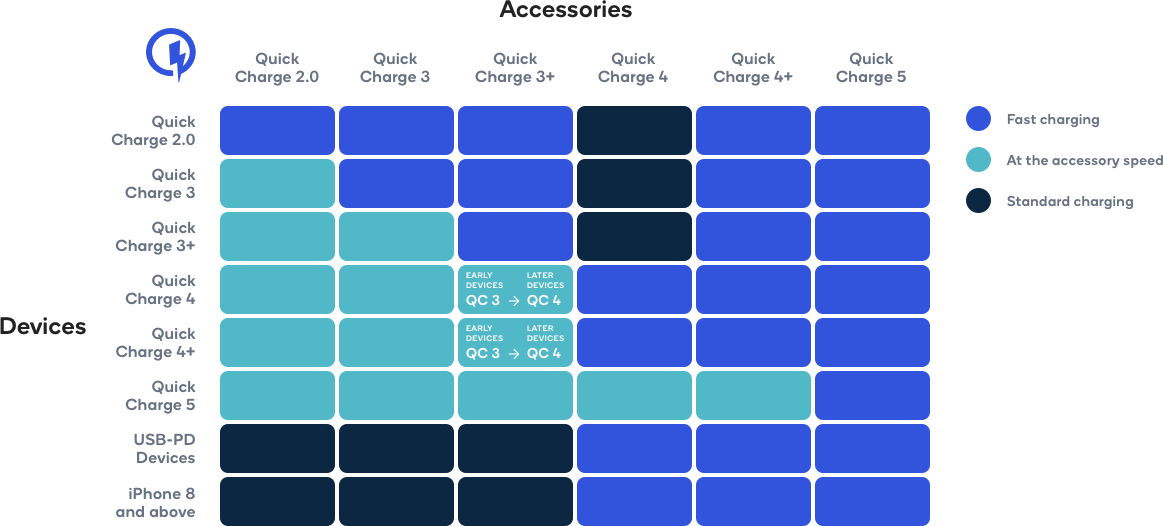

檢測充電標準

現時的充電標準主要是 Qualcomm 主導的 Quick Charge QC3.0 / QC4+ / QC5 與 USB-PD 的 PD3.0 與 PD3.1。另外還有華為的充電協議,分別是 18W 的 FCP 與最高支援 66W 的 SCP;而 oppo、OnePlus 等則是 VOOC 協議,最高支援 65W,至於 MTK 也有一個不流行的充電協議名為 PE。插頭包括:USB-A 與 USB Type C。

我們進行的測試以 Apple MacBook Pro 13吋、Samsung、小米 Android 手機或 iPhone 等終端產品進行,呈現的數據以真實情況出發,受終端產品內置晶片控電、溫度發熱或 PPS 等多種不同因素影響,與實驗室內或專業控電儀器所進行的測試會有些微差異,但並不影響一般使用者在真實使用環境效果。

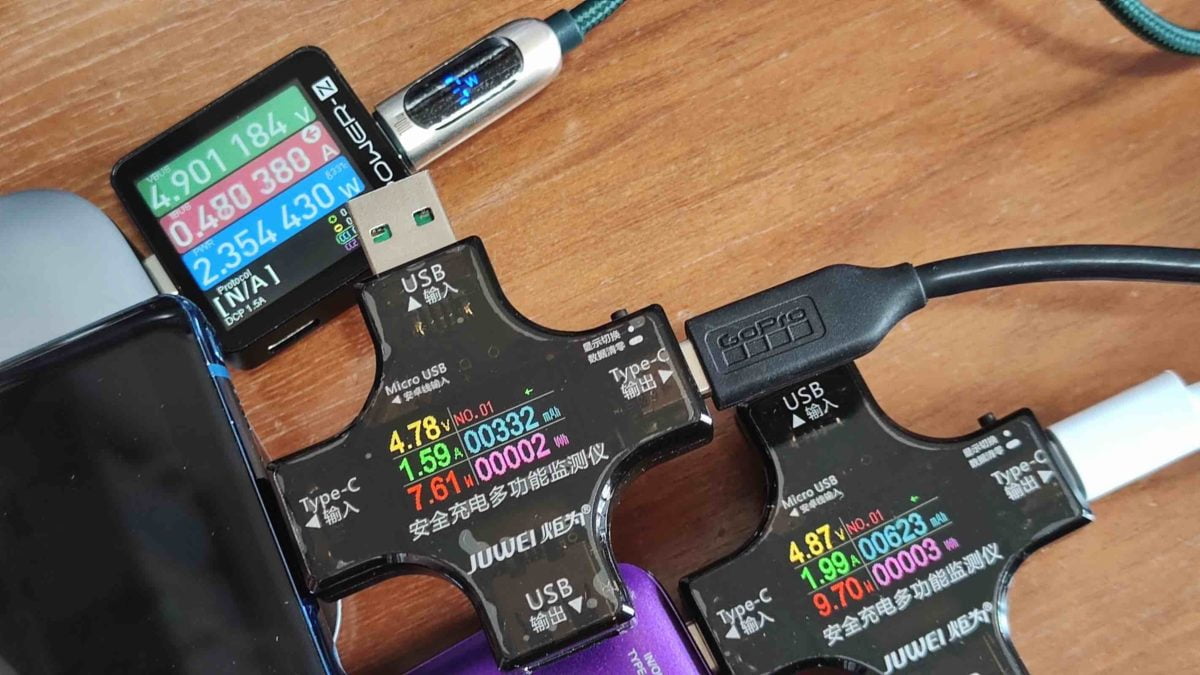

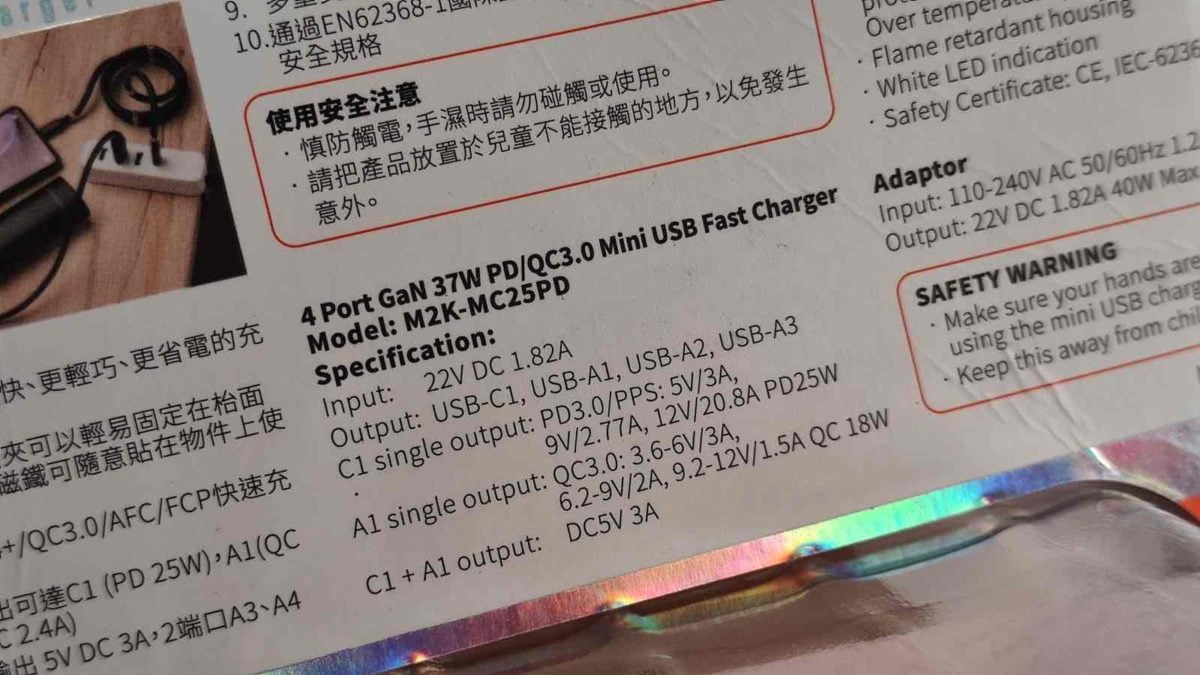

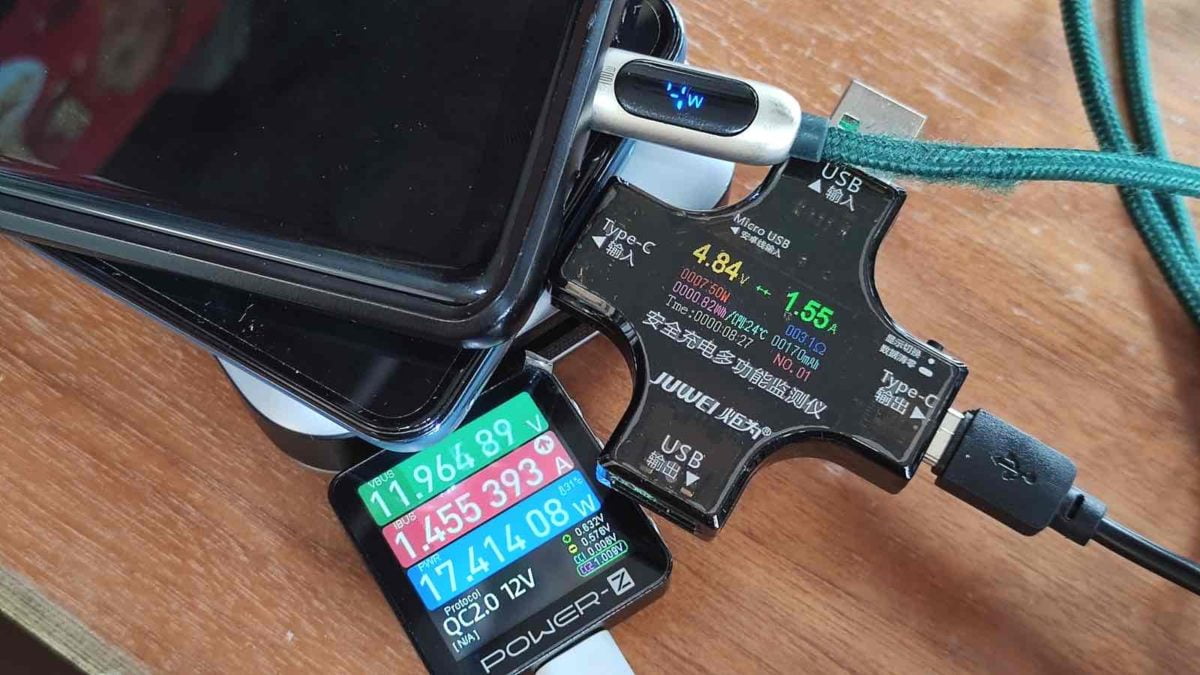

採用 POWER-Z 器材檢測 USB-C PD1 充電標準,可見支援 PD3.1 140W、EPR、PPS、QC5,是我們測試眾多充電器中,首次出現支援 PD3.1 標準的充電器。

PD 標準固定支援 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 5A / PPS 3.3-21V 5A,及 EPR Capable 28V 5A。

QC 標準固定支援 5V / 9V / 12V / 20V 及 QC3.0 3.6-20V。

採用 POWER-Z 器材檢測 USB-C PD2 充電標準,可見支援 PD3.0 100W。

PD 標準固定支援 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 5A 。

QC 標準固定支援 5V / 9V / 12V / 20V 及 QC3.0 3.6-20V。

採用 POWER-Z 器材檢測 USB-A 充電標準,可見支援 QC3.0 / FCP / SCP / AFC。

QC 標準固定支援 5V / 9V / 12V / 20V 及 QC3.0 3.6-20V。

充電原理

在以下的充電測試前,我們必需先簡單說明充電原理,充電在乎三個數據 伏特(V)安培(A)瓦特(W),我們日常充電所需的是「瓦特(W)」。

公式是:

伏特(V)x 安培(A)= 瓦特(W)

電壓(V)x 電流(A)= 瓦特(W)

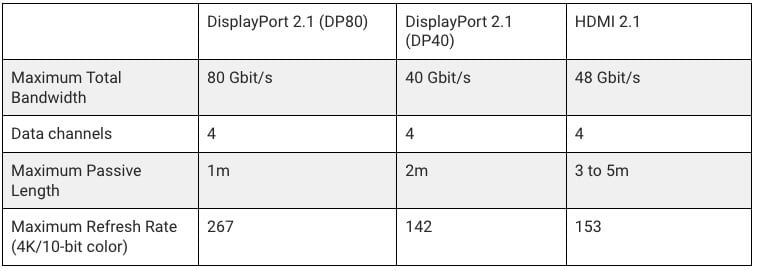

充電速度快慢在乎充電器能夠輸出的瓦特(W)有多大,方法有三種,一是提昇電壓(V),二是提升電流(A),或者第三種方案是兩者都提昇。在大部份的充電協議中,都是採用提昇電壓(V)方式,搭配固定 3A 或 5A 的電流提升充電速度。例如 USB-PD 3.1 協議就是在原有的 20V 上增加 28V、36V 及 48V 以達到 140W、180W 與 240W 的充電速度。

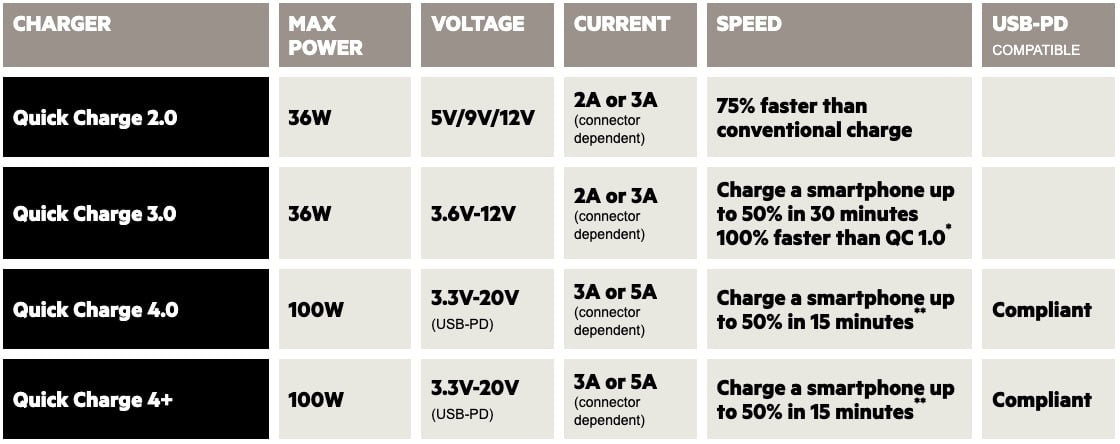

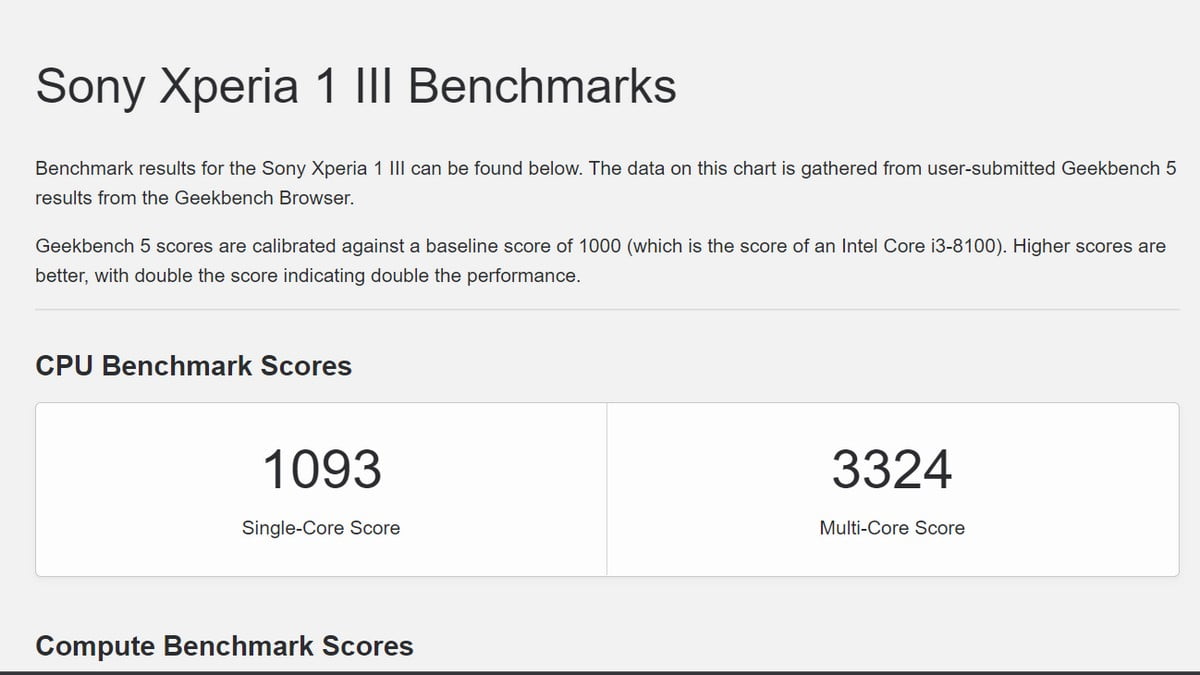

QC / PD 快充最高速度

以下列出 Qualcomm Quick Charge(QC)/ Power Delivery(PD)快速充電的最高速度

| 標準 | 最大電壓(V)/電流(A) | 最大功率(W) |

| QC 1.0 | 5V / 2A | 10W |

| QC 2.0 | 12V / 3A | 36W |

| QC 3.0 | 20V / 4.6A | 36W |

| QC 4 / 4+ | 20V / 5A | 100W |

| QC 5 | 20V / 5A | 100W+ |

| 標準 | 最大電壓(V)/電流(A) | 最大功率(W) |

| USB PD 2.0 | 20V / 5A | 100W |

| USB PD 3.0 | 20V / 5A | 100W |

| USB PD 3.1 | 48V / 5A | 240W |

2022年有 30W 或以上都算合格

回到現實世界多一點,以一顆 4500mAh 電池為例,從 0%-100%,不同的 W 數約需要以下的時間才能充滿:

18W 約需要 2 小時

33W 約需要 1 小時

65W 約需要 45 分鐘

120W 約需要 15 分鐘

雖然以往有 18W 或 20W 充電速度會被稱為「快充」,但在普遍充電器都能輕易做 18W 或 20W 的情況下。18W / 20W 已經是充電的低標,沒有達到 30W 以上的在 2022年就很難達到實際生活環境感受下的「快充」了。

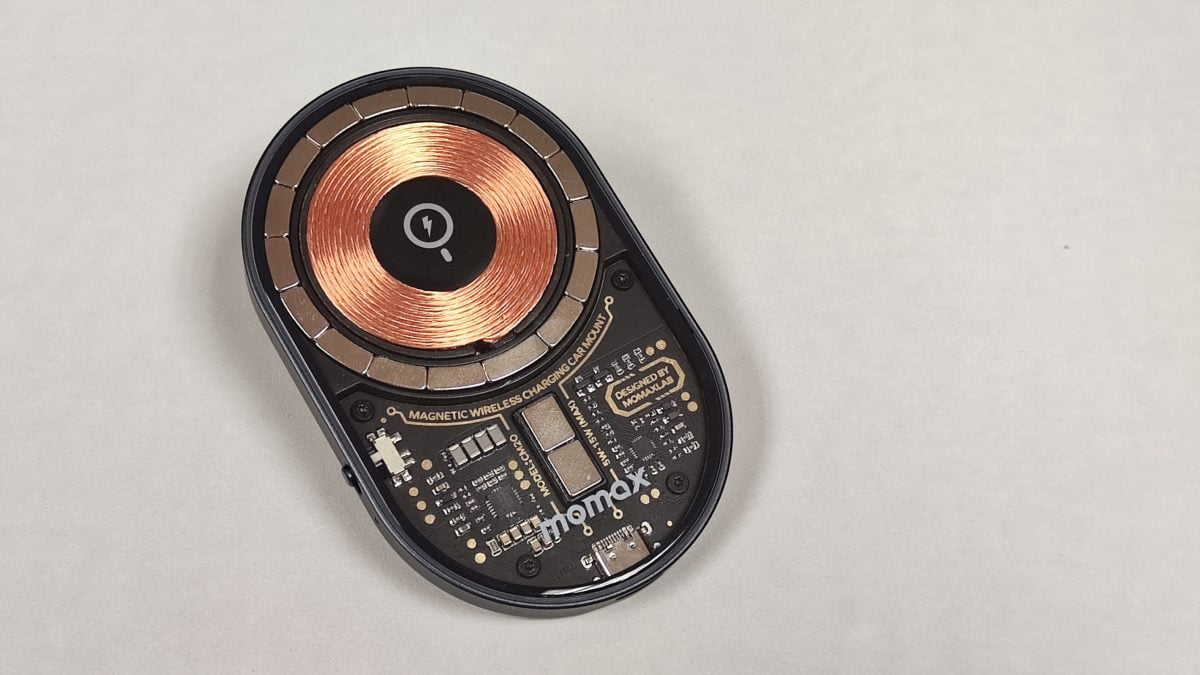

GaN 充電器原理,與傳統的最大優點就是「小」「減熱」

我們日常使用的充電器幾乎都是採用開關式控制頻率的「開關式充電器」,原理是把我們的英式三腳插的 220V 50Hz 交流電(AC),轉換成直流電(DC)為我們手機進行充電。為了做到提昇電壓,充電器內除了變壓器外,也有電容、調節頻率的「開關」等等。

以往的「開關」是硅等材料,大概能做到 100KHz,而採用新的「GaN」材料,則可以提昇至 250K~1000KHz。由於「GaN」能夠使用更高的頻率,所以在提昇電壓上可以使用相萟較小的變壓器。由於變壓器縮小,隨之帶來的熱也減少。因此,在相同輸出功率(W)的情況下,GaN 充電器的體積較小,產生的熱量也較少。

雖然如此,但並非所有 GaN 充電器的體積都一定小,因為體積小與否還要視乎充電器內其他元件,例如 PCB 底板、變壓器、電容、散熱元件、輸出充電插頭與成本等等等。謹記:GaN 可以讓充電器變小,但不一定能小很多,不使用 GaN 充電器,使用傳統採用硅材料的開關充電器也可。

充電測試

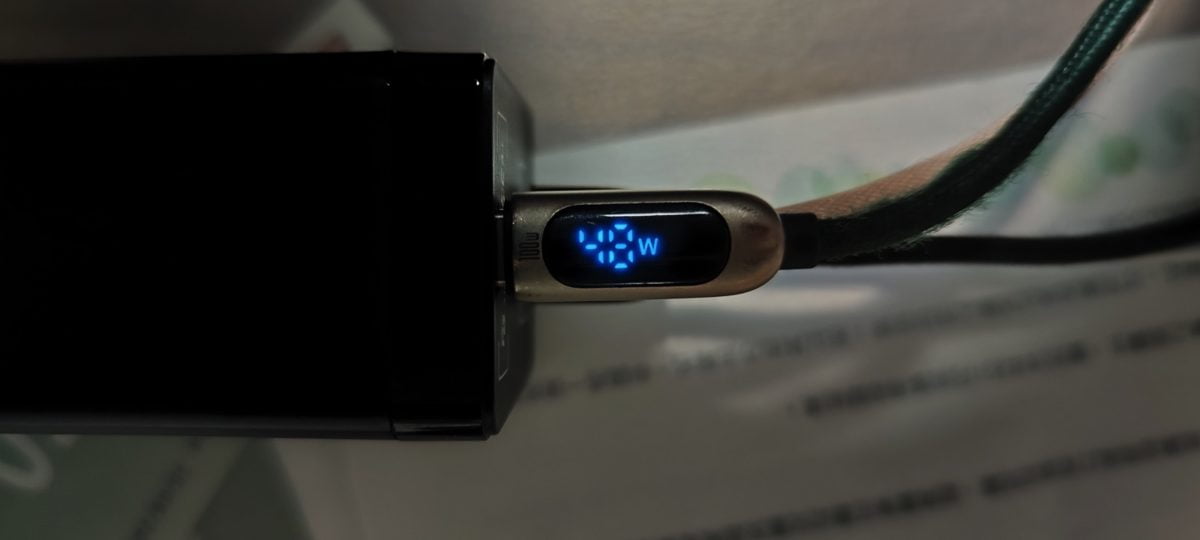

如上所述,充電測試採用不同終端產品搭配具屏幕顯示充電效率的線材(有四捨五入情況,但影響不大)進行,目的是測試在不同插頭輸出的情況下,各個插頭提供的充電 W 數是多少,並非以實驗室專業設備的控電設備作測試。

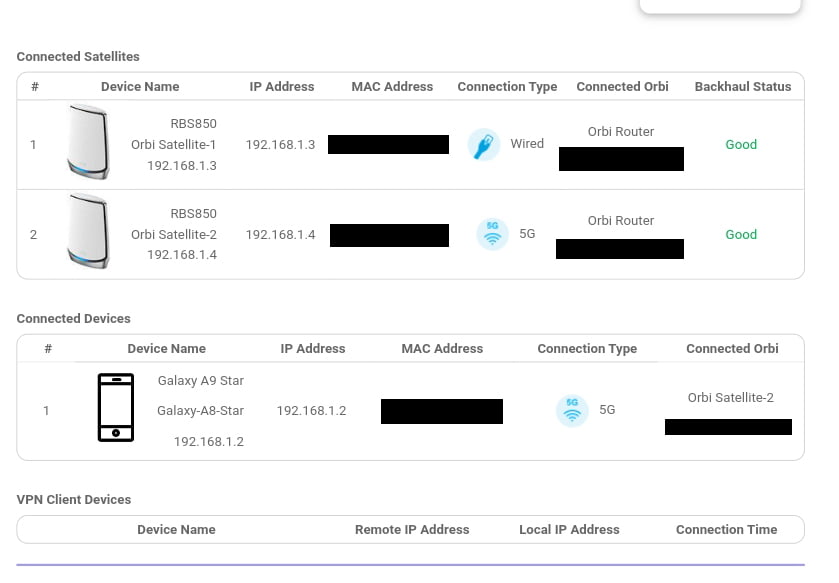

連接:USB-C(1):MacBook:77W

(由於手上的 Macbook 最高僅支援 100W,並未支援最高的 140W,所以未能測試到極速,但我們可以看到輸入已偵測到 PD3.1 94W)

連接:USB-A:充電器:18W

連接:USB-C(1):MacBook:77W

連接:USB-C(2):充電器:18W

(值得一提是,在插入 USB-C(2)為充電器供電時,USB-C(1)並沒有斷電重啓情況,仍然維持固定的 77W 供電。)

連接:USB-C(1):MacBook:77W

連接:USB-A:充電器:18W

(值得一提是,在插入 USB-A 為充電器供電時,USB-C(1)並沒有斷電重啓情況,仍然維持固定的 77W 供電。)

連接:USB-C(1):MacBook:77W

連接:USB-C(2):充電器:10W

連接:USB-A:充電器:10W

(值得一提是,在插入 USB-C(2)與 USB-A 為充電器供電時,USB-C(1)並沒有斷電重啓情況,仍然維持固定的 77W 供電。)

momax GaN 140W 三輸出快速充電器評價:好用嗎?

MacBook Air / Pro 推介:使用 USB-C 以獲最佳效能

作為一個總輸出 140W 的 GaN 充電器,如果你用來連接電腦或 MacBook Pro 進行充電的話,可以單獨使用 USB Type C PD1 或 PD2 進行充電,只要 MacBook 有支援 USB-C 充電即可,無論是 MacBook Air 還是 MacBook Pro 均適合。若你手上的是 MacBook Pro(16吋 / 2019 / 2021)則可以使用 USB-C PD1 以便盡用最高的 140W 充電。

以下型號適合使用:

MacBook Air(2018-2020)

MacBook Pro(13吋 / 2016-2019 / 2020)

MacBook Pro(14吋 / 2021)

MacBook Air / Pro(M1 / 2020)

MacBook Air / Pro(M2 / 2022)

– 建議最少供電 67W

MacBook Pro (15吋 / 2016-2019)

MacBook Pro (16吋 / 2019)

– 建議最少供電 96W

MacBook Pro(16吋 / 2019 / 2021)

– 建議最少供電 140W

iPad 推介:MacBook 充電同時,也可使用 USB-C 充電

由於此充電器 USB-A 總輸出超過 30W,在實際使用情況下,如果你使用的是 iPad 建議使用 USB Type-C 插頭充電,不然也可以利用 USB-A 利用 30W 進行充電。

在連接 MacBook Air / Pro 充電的時候,由於另一個 USB-C PD1 也可以提供 35W 充電,或選用 USB-A 也可以有 30W。不過切記不能同時使用 USB-C PD2 與 USB-A,否則充電速度會降低至 20W。若旅行期間,晚上需要同時為多產品充電,建議在 MacBook 上使用 AlDente 等智能調節充電工具,再連接 iPad 充電,可以讓兩部裝置得到更佳充電效果。

以下型號適合使用:

iPad Pro(12.9吋 / 3-5代)

iPad Pro(11吋 / 1-3代)

iPad Pro(10.5吋 / 1代)

iPad Air(4-5代)

iPad(7-9代)

iPad mini(6代)

iPhone (iPhone 14)

– 建議最少供電 30W

iPhone 推介:可為 MacBook 或 iPad 充電同時,單獨使用 USB-A 充電

iPhone 11 以後的所有 iPhone 手機,包括最新的 iPhone 14,最好還是直接使用 USB-C 充電,這樣才能發揮 iPhone PD Type C 充電的 20W-27W 充電速度。

若旅行在外本身也需要充 MacBook 或 iPad 或的話,那麼 iPhone 13 系列或以下型號有需要也可單獨使用 USB-A 連接 Lightning 插頭為 iPhone 充電,但最多只能獲 20W 充電速度,若同時連接 Apple Watch 充電則只能分到約 10W 充電速度。

以下型號適合使用:

iPad Pro(12.9吋 1-2代)

iPad Pro(9.7吋-10.5吋)

iPad Air(1-3代)

iPad(5-9代)

iPad mini(1-5代)

iPhone(iPhone 5-13)

Apple Watch(1-7 / SE)

– 建議最少供電 12W

Samsung / 小米 Android 手機:建議使用 USB-C 充電

Android 手機由於快充支援制式較多,無法一一說明,但基於 momax GaN 140W 三輸出快速充電器(UM27)其 USB-A 僅支援 QC3.0 最高 18W 速度。

若使用旗艦級手機建議使用 USB Type-C 充電,以享受更快達 30W 或以上的充電速度,特別是手機不少均支援 USB-PD PPS 功能將能有效控制手機發熱情況,延長手機電池壽命。

一句總結:

如果想用來充 MacBook Air / Pro,這款 momax GaN 140W 三輸出快速充電器(UM27)是極佳選擇。因為你在使用 USB-C PD1 為 MacBook Air / Pro 充電的同時,除非你使用的是需要 140W 的 MacBook Pro(16吋 / 2019 / 2021),否則同時使用 USB-C PD2 或 USB-A 充電均不會影響效率。

查詢:anlander.com 好貨加

更多詳細的充電器開箱評價,請觀看:USB 充電器 系列