近期社交媒體上,有關 Oculus Quest 3 和蘋果 Vision Pro 的討論引起了不少爭議。雖然蘋果的 Vision Pro 售價是 Meta 的 Quest 3 的七倍,但我們將解釋為何 Quest 3 在許多方面仍然更優秀。以下是三個理由,解釋為何 Quest 3 勝過蘋果的 Vision Pro。

1. VR 遊戲

在 VR 遊戲方面,Quest 3 無疑是更出色的選擇。Meta 多年來一直是最暢銷的 VR 頭盔製造商,而其主要用途一直是遊戲。Meta 也在 VR 行業投入了大量資金,鼓勵開發者為 Quest 平台開發遊戲,儘管使用者數量相對較少。

每一款 Quest 頭盔都支援向下兼容。這意味著 Quest 3 可以運行為 Quest 2 和原始 Quest 頭盔開發的遊戲,解鎖了自 2019 年以來不斷增長的遊戲庫。擁有數百款專為 VR 設計的遊戲,你將有豐富的選擇,所有遊戲都可以在 360 度沉浸式環境中進行,並擁有環繞聲音效果。

相比之下,Vision Pro 只有少數幾款 VR 遊戲,或者用蘋果的術語來說,是空間遊戲。Vision Pro 的用戶可以在大型平面窗口中玩 iPad 遊戲,而 Apple Arcade 則提供了豐富的互動遊戲。

即使是 Vision Pro 的空間遊戲也存在一些限制,這使得將許多 VR 遊戲移植到蘋果頭盔變得困難。例如,如果沒有 VR 控制器,你如何瞄準和扣動扳機?如果沒有拇指搖桿,你如何移動超出你的實際空間?

我預測,一些大型遊戲工作室將設計一款 Vision Pro VR 控制器,以配合一款引人入勝的空間遊戲,因為這兩者都是迫切需要的。然而,這可能需要幾個月的時間才能實現。Vision Pro 在處理能力和圖像質量方面足以讓 Quest 3 相形見絀,但前提是解決了上述提到的問題。

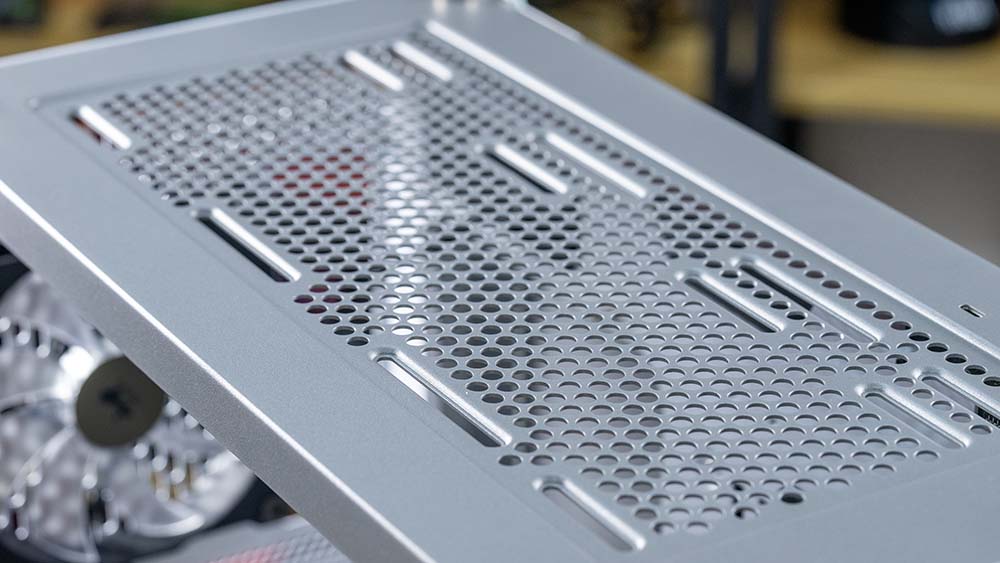

2. 顯示屏和光學

Quest 3 擁有更好的視野角度(FoV)和更好的中央清晰度。Quest 3 的水平視野角度為 110 度,這意味著你可能根本不會注意到屏幕的邊緣。而 Vision Pro 的視野角度較小,一些評論家提到在顯示屏周圍看到黑邊。雖然對於一些人來說這並不是問題,但大家都同意 Meta 的 Quest 3 在視野角度方面更好。

中央清晰度方面,兩款頭盔都表現良好,但蘋果的 Vision Pro 的解析度是 Quest 3 的兩倍多。如果你想閱讀小字或詳細查看靜態圖像,這一點會有所影響。這也是 Vision Pro 售價高昂的原因之一。

Vision Pro 使用的是微型 OLED 顯示屏,其動態範圍比 Quest 3 的 LCD 面板更寬。然而,OLED 技術也存在一些折衷。一旦事物開始移動,有經驗的 VR 用戶會注意到 Vision Pro 的顯示屏具有明顯的殘影,這會導致畫面模糊。總體而言,Vision Pro 的圖像質量在所有頭盔中都屬於最佳,但在某些方面,Meta 的 Quest 3 仍然勝出。

3. 最佳價值

無論價格如何,Meta 的 Quest 3 在價值方面都具有巨大的優勢。作為全球領先的 VR 製造商,Quest 3 是有史以來最好的 VR 頭盔。雖然 Vision Pro 的售價高達 3500 美元,但 Quest 3 的售價非常低,Meta 可能在這款設備上幾乎沒有利潤空間。

價格只是其中一個方面。Quest 3 可以滿足 Vision Pro 的許多功能需求。想要在瀏覽器中打開多個窗口並在做飯時觀看視頻?這兩款 VR 頭盔都能實現。

需要連接到 Mac 掃描或打印文件?蘋果為 Vision Pro 提供了與 Mac 的連接,而 Meta 在安裝 macOS 應用程序時,可以通過 Horizon Workrooms 提供多達三個窗口。

Vision Pro 可以播放 3D 電影和 2D Apple Arcade 遊戲,並使用遊戲控制器進行操作。Quest 3 也可以播放 3D 電影,並且可以通過遊戲控制器連接到 Xbox Cloud 進行 2D 遊戲。

不可忽視的是 VR 遊戲,正如上面提到的。Quest 3 以其龐大的 VR 遊戲庫和與支持 VR 的遊戲 PC 連接時的 SteamVR 兼容性,遠遠超越了 Vision Pro。蘋果的空間遊戲選擇相對較少,可能需要多年時間才能追趕上 Meta。

到底哪款適合你?

如果你不計成本,追求最高品質,那麼你可能會選擇蘋果的 Vision Pro。其眼動追蹤、手勢控制、導航和圖像質量都是無與倫比的,使系統感覺像是空間計算領域的新東西。

如果你還沒有擁有 VR 頭盔,Vision Pro 高達 3500 美元的起價可能讓蘋果的首款空間計算平台不可及。對於大多數消費者來說,Quest 3 是一個很好的選擇,也是對混合現實頭盔的可能性的一個很好的介紹。

如果你已經擁有 Quest 3,很難為 Vision Pro 的花費找到合理的理由。事實上,Meta 的 500 美元的 Quest 3 在某些方面甚至勝過了 Vision Pro,而你還可以把剩下的 3000 美元用在其他地方。

:format(webp)/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/25270974/dalle_cr.jpg)

:format(webp)/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/25273310/CleanShot_2024_02_07_at_18.40.59.png)

:format(webp)/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/25272674/Screenshot_Apple_MGIE_image_examples.jpg)